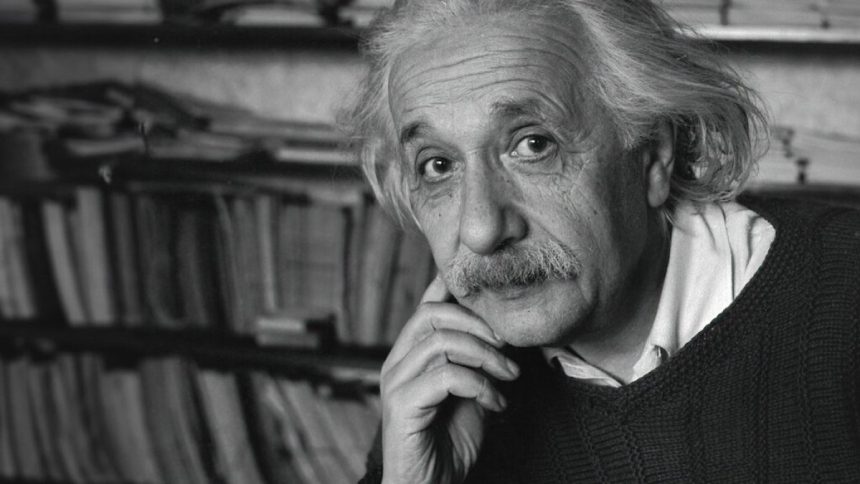

يعلن العالم الألماني الأصل “ألبرت أينشتاين” على رؤوس الملأ نبذه للعنف والحرب، ويُقدّم على أنه مناضل من أجل السلام. ولكن هل سننظر إليه تلك النظرة إذا ما وضعنا في الاعتبار أنه أبٌ للقنبلة الذرية الأمريكية على نحو ما؟

ذلك هو السؤال الذي يطرحه فيلم “أينشتاين والقنبلة” (Einstein and the Bomb)، ويجتهد في إقناعنا بوجاهة إجابته، فيعرض هذا العمل الوثائقي الدرامي سيرة عبقري الفيزياء من زاوية خاصّة، هي صلته بصناعة القنبلة النووية، وموقفه من إلقائها على اليابان سنة 1945. وقد أخرج هذا الفيلم “أنتوني فيليبسون” (2024).

قنبلة هيروشيما.. “ثمن معقول” لتحقيق السلام العالمي

تسهم المشاهد الأولى في تحديد هذه الزاوية الخاصة لاقتباس سيرة أينشتاين، فالفيلم ليس سيرة ذاتية تتوسع في مسار حياته، وتعرض مراحلها المختلفة، ولا هو سيرة علمية تعرض كل منجزاته أو تتناول بالشرح والتحليل نظرية النسبية التي ابتكرها وصنعت مجده العلمي، وإنما يختزل مقاربته -كما يشير العنوان بجلاء- في مناقشة صلته بالقنبلة الذّرية علميا، وموقفه من استعمالها أخلاقيا.

فنتابع الفيزيائي اللامع وهو في مختبره، ينصت إلى تقرير تحليلي يقدّر أنّ الكارثة التي خلفتها القنبلة الذرية في هيروشيما تعد “ثمنا معقولا” لتحقيق السلام العالمي، وعند سماعه هذا الرأي يغلق المذياع مبديا امتعاضه، ويستدعي هذا الموقف إلى ذاكرته لقطات من التفجير الهائل الذي فجّرته الولايات المتحدة الأمريكية في صحراء ألاموغوردو الواقعة في ولاية نيو مكسيكو في الولايات.

ولا يخلو أداء الممثل “آيدن ماكاردل” الذي يتقمص شخصيته من مؤثر درامي، يكشف اهتزاز عالم الفيزياء لذكر خبر القنبلة الذرية.

وفي تلك الأثناء تعرض الكاميرا بلقطة بانورامية ما يوجد على مكتبه؛ فنرى صورة “غاندي” الزعيم الروحي الهندي والمقاوم للاحتلال البريطاني بجسده الأعزل، وكتاب “ذرات في العائلة: حياتي مع أنريكو فيرمي”، وفيه تروي عالمة الفيزياء “لورا فيرمي” قصة حياتها مع زوجها “إنريكو فيرمي” وهجرتهما إلى الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن العشرين بعد حصوله على جائزة نوبل، هربًا من الفاشية الإيطالية، ومشاركته في صناعة قنبلة أمريكا الذرية.

“لو علمتُ لما شاركت في هذا المسعى الغاشم”

يحاول الفيلم بالحوار الباطني أن ينفذ إلى باطن الشخصية، ليكشف ما يجول في ذهنها، ويثبت ما تولّده الصورة لدينا من المؤثرات. يقول “أينشتاين” متحدّثا عن نفسه فيما يبدو: يُقض مضجعَ علماء الفيزياء -الذين أسهموا بشكل ما في صناعة الأشد تجبرا وخطرا على الإطلاق- شعورٌ مكافئ بتحمل المسؤولية، وبالأحرى بالذنب.

ثم تظهر ذاته بجلاء في قوله: لو علمتُ أنّ الألمان لن ينجحوا في صناعة القنبلة النووية، لما شاركتُ في هذا التمهيد لهذا المسعى الغاشم.

يحدّد الفيلم إذن وجهة نظره بوضوح، فعلى خلاف “أوبنهايمر” مدير مشروع مانهاتن لصناعة القنبلة الأمريكية ومسانديه ممن يقولون إن “أينشتاين” لم يسهم في صناعة القنبلة النووية، وأنه أقصي من المشروع لأصوله الألمانية وأفكاره اليسارية؛ فإن الفيلم يرى أنّ لنظرية النسبية إسهاما عظيما في مختلف العلوم.

فقد عدّلت نظرية “أينشتاين” نظريات الفيزياء الميكانيكيّة التي وضعها “نيوتن” وسادت زمنا طويلا، وقد قدّرت نظرية النسبية أنّ حركة الأجسام تكون نسبيّة مع تغيُّر الوقت، واختزلت الصلة بين المادة والطاقة والضوء في القاعدة العلمية [E=mc2]، فخطت الخطوة الأولى لصناعة القنبلة الذرية.

ومع إسهامه هذا وتوجيهه رسالة إلى الرئيس الأمريكي “فرانكلين دي روزفلت” مع زميله “ليو سيلارد” في أغسطس/ آب عام 1939، ينبهه إلى إمكانية تطوير ألمانيا قنبلةً ذرية بعد التقدّم العلمي الذي بلغته في مجال الانشطار النووي لليورانيوم، فإنه يظل داعية سلام، لأنه أراد وضع حدّ لتوسع النازية وتهديدها للإنسانية.

ولم يغادر أوروبا ويستقر في برينستون بولاية نيو جيرسي عام 1932 إلاّ هربا من خطرها، إذ يقول: ما دمت أملك الاختيار فلن أعيش إلا في بلد تسود فيه الحريات المدنية والتسامح والمساواة أمام القانون، وهذه الشروط غير موجودة في ألمانيا في الوقت الرّاهن. ثم يقول عن نفسه: لستُ مسالما فحسب، بل مناضلا من أجل السلام.

وبعد أن تبيّن أنّ الصناعة العسكرية الألمانية فشلت في صناعة هذه القنبلة، ظل عبقري الفيزياء يعيش تأنيب الضمير.

أيام بريطانيا.. ثمن زهيد لرأس عبقري لاجئ في كوخ خشبي

يعود الفيلم إلى سنوات خلت يراها محرّكا لمواقف “أينشتاين” ومبرّرا أخلاقيا لها، فيبرز أنّ حياته انقلبت رأسا على عقب بصعود النازية لسدة الحكم سنة 1933، ومأتى محنته الشخصية من حشد “هتلر” أنصاره على أساس عنصري ينبذ العرق اليهودي، ويحتقره ويعمل على تطهير البلاد منه. “فجمع الزعيم الألماني حثالة البشر من الشوارع والحانات، وشكّل منهم تنظيما يحميه، ليكون أسوأ تجسيد لحياة القطيع”.

هاجم النازيون منزل “أينشتاين” وخرّبوه وسرقوا كمانه، بعد تحريض من “جمعية العلماء الألمان لحماية العلوم الصرف” ضدّه، واتهام نظريته بأنها “ضلالة تحدث فوضى علمية”. ويقول “أينشتاين” إنها لم تفعل ذلك إلاّ لخلفياتها النازية ولهويته هو اليهودية، وهكذا أجبر على مغادرة بلاده بعد أن أضحت سلامته الشخصية مهدّدة.

يبذل الفيلم قصارى الجهد لحشد تعاطف المتفرّج معه، فيورده مشرّدا يخسر منزله وأمواله، ويعيش بما يجود به الخيّرون، ويستفيد من قانون “تعزيز فرص المواطنة لليهود المقيمين خارج بريطانيا وتمديدها”، فيحل في نورفولك في ضيافة السياسي البريطاني “أوليفر لوكر لامبسون”.

يسكن “أينشتاين” في البداية كوخا خشبيا بمزرعة “لامبسون”، ليكون مقره السري حفاظا على سلامته، ولا يجد من سبيل إلا ترويض نفسه على حياة الكفاف في مقره المتواضع المعزول عن العالم، ولكن خيبة أمله من حياته الجديدة، لا تعادل خيبته من المبلغ الزهيد الذي عرضه الألمان للتخلص منه، فقد وعدوا من يقتله بمكافأة مقدارها عشرون ألف مارك لا غير.

ومع أنه كان ذا مصاب عظيم، فإن المعالجة الفيلمية تدفعنا للتسليم بأنه لم يكن يهتم بمحنته الشخصية بقدر ما كان يفكر في “إخوته اليهود” الذين يتعرضون إلى الإبادة الجماعية، ومن هذا المنطلق جعلت المادة الأرشيفية التي تعرض مأساة اليهود موردها البصري الأساسي، حتى كادت تغفل عن أمر القنبلة.

“أينشتاين والقنبلة”.. رسالة تحفيزية إلى الرئيس الأمريكي

يعرض الفيلم بعض أقوال “أينشتاين”، ويضعها في مساق سردي منسجم مع النمط الوثائقي الدرامي، وتشترك كلّها في حث دول الحلفاء على مواجهة “هتلر”، فقبل اندلاع الحرب العالمية كان يصرّح: لا يمكنني فهم الموقف السلبي للعالم المتحضّر أمام هذه الوحشية الحديثة، ألا يرى العالم أنّ هتلر يدقّ طبول الحرب؟

وتارة يقول: أكره الجيوش وأنبذ العنف، ومع ذلك فأنا مقتنع تماما أنه في ظل الوضع الحالي للعالم، يجب أن تواجه القوة المنظمة بقوة مكافئة منظمة.

وبعد انطلاقها يتوجه إلى الرئيس الأمريكي قائلا: سيدي، بعض الاكتشافات الحديثة التي سمعت عنها تقودني إلى الظن بأنّ عنصر اليورانيوم يمكن تحويله إلى مصدر جديد ومهم للطاقة، وهذه الظاهرة الجديدة قد تؤدي إلى صنع قنابل هائلة القوة من نوع جديد. في ضوء هذا الموقف قد ترى أنه من الأفضل تسريع العمليات التجريبية التي تجري حاليا. تفضلوا بقبول فائق الاحترام. “أي أينشتاين”.

فكيف يقدّم المحرّض على الحرب نفسه على أنه داعية سلام؟

“الصهيونية تفعل بالعرب الفلسطينيين أكثر مما فعلته النازية باليهود”

ربما وجدنا في سيرة “أينشتاين” ما يدعم أطروحة الفيلم، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 1952، رفض منصب رئاسة إسرائيل الذي عُرض عليه بعد وفاة الرئيس “حاييم وايزمان”.

وكان في نوفمبر/ تشرين الثاني 1929 قد توجه برسالة إلى “حاييم وايزمان” نفسه، وكان آنذاك قائدا صهيونيا متحمسا لتأسيس وطن قومي لليهود، فخاطبه قائلا: إذا لم ننجح في إيجاد طريق لتعاون شريف وحوار صادق مع العرب، لا نكون قد تعلمنا شيئا من معاناة ألفي سنة ولّت، وسنستحق ما يحصل لنا تبعا لذلك.

وقد دعا إلى التعاون الاقتصادي مع الفلسطينيين، قائلا: أفضّل أن أرى اتفاقا معقولا مع العرب والعيش بسلام معهم، على أن أعيش لأشهد ولادة دولة يهودية.

وكثيرا ما انتقد التنكيل بالعرب بالقول: ما يسبب لي حزنا عميقا أن أرى الصهيونية تفعل بالعرب الفلسطينيين أكثر مما فعلته النازية باليهود.

ولكن للوجه قفا مغايرا ندركه حالما نقلب الصورة.

خادم الاحتلال.. وجوه مغيبة من تاريخ أيقونة الفيزياء

لا شكّ في ما تعرّض له “أينشتاين” من الإيذاء في ألمانيا لكونه يهوديا أساسا، ولكنّ عرض موقفه من القنبلة الذرية ومن السياسة وتصويره على أنه حمامة سلامة لا يخلو من مبالغة أو تحريف.

فقد أصرّ الفيلم على أنّ عالم الفيزياء اليهودي لم يحرّض على القنبلة الذّرية، إلاّ ليوقف الجرائم النازية، وفيما عدا ذلك كرّس حياته للعلم، منصرفا عن الخوض في غمار السياسة، لأنه مناهض للحرب يعمل على أن يسود السلام العالم ويناضل في سبيله، فزيّف الحقائق التاريخية التي تعاني الإنسانية من تبعاتها إلى اليوم، فأهمل عمدا دور “أينشتاين” في بناء “وطن قومي لليهود” في فلسطين.

فقبل صعود النّازية في ألمانيا قام “أينشتاين” بجولة في الولايات المتحدة عام 1921، برفقة الصهيوني “حاييم وايزمان” الذي كان ذا دور بارز في استصدار “وعد بلفور”، وقد شغل فيما بعد منصب أول رئيس لإسرائيل، وكانا يجمعان التبرعات معا بغاية إنشاء الجامعة العبرية بالقدس.

وفي 1923، زار أينشتاين الأراضي الفلسطينية، وألقى كلمة في جامعة تل أبيب، داعيا إلى جعلها “مركز إشعاع ثقافي وحضاري لليهود”، وكانت الجامعة تعرف بـ”البيت الأخضر”، وهو في الأصل منزل مغتصب لمختار قرية الشيخ مؤنس.

كما أنه انصرف عن همومه العلمية وكرّس قلمه لمجادلة المؤرخ الأمريكي ذي الأصول اللبنانية، فقد نقد فيليب حِتّي القرار 418 الذي أصدره مجلس النواب الأمريكي سنة 1944، ويقر “أن الولايات المتحدة ستُعمِل نفوذَها وستأخذُ من التدابير ما يلزم، كي تُفتَح أبواب فلسطين بلا قيدٍ لدخول اليهود، وأن كل فرص الاستيطان ستؤمّن لهم، بحيث يعيد الشعب اليهودي تأسيس فلسطين دولةً حرةً وديمقراطية”.

فقد رفض فيليب أن يتحمل العرب حلّ مشكلة اليهود، وهي مشكلة أوروبية بالأساس، فانبرى “أينشتاين” للرّد عليه على الصفحة الأولى من الأسبوعية “برينستون هيرالد”، مردّدا كل الأفكار الصهيونية التي تمنح شعب الله المختار المحروم من الأرض أرضا جرداء لا شعب لها ولا حضارة.

ومع أنه أدان مجازر ارتكبها يهود، ودعا إلى التعايش مع الفلسطينيين، ووصف “بن غوريون” -وهو أحد غلاة الصهاينة وأول رئيس حكومة لإسرائيل- بأنه شخص فاشي، فقد بذل كل ما بوسعه من جهد للتصويت لفائدة قرار التقسيم في الأمم المتحدة، فراسل رئيس الوزراء الهنديّ “جواهر لال نهرو”، ليحثّه على التصويت للقرار. أما الإشادة برفضه لمنصب رئيس إسرائيل فنَظر إلى وجه واحد من صفحة التّاريخ، فهذا المقترح إنما قُدّم مكافأة له على ما قدمه من دعم لإسرائيل.

مأساة اليهود في السينما.. لعبة بيد الصهيونية لستر جرائمها

ليست هذه الورقة محاكمة لأينشتاين، فالرجل بات في حكم الماضي، ولم تبق منه إلا أياد على العلم ومواقف تحسب له أو عليه، ولكننا نناقش توظيف صورته من قبل الصناعة السينمائية اليوم.

فاللقطات الأولى للفيلم تفتتح بتأكيد صانعيه أنّ الفيلم مبني على أحداث حقيقية من حياة “أينشتاين”، وأنّ كل ما يرد على لسانه كان قد قاله بلسانه أو خطّه بيده، أو صرّح به للإعلام في العالم الفعلي. وفي هذا التأكيد التزام ضمني منهم بسينما تقدم الحقيقة الموضوعية، حتى مع اعتمادها على السّرد والتّخييل.

ولكن قراءة الفيلم والبحث في المواقف التي يشكّلها ويحاول أن يدفع المتفرّج إلى تبنّيها، تفنّد مثل هذا الادّعاء وتكشف وجها من توظيف الصوّرة، لضبط ردود أفعال الرأي العام حول ما يحدث في العالم، وتقبّله على نحو محدّد مسبقا.

فاللوبي الصهيوني يهيمن على الصناعة السينمائية العالمية وإنتاجا وتوزيعا، وكلّما خاضت إسرائيل حروبها لإبادة الفلسطينيين تسحب ورقةَ المأساة اليهودية من رفوف التّاريخ، وتعرضها ملء الشاشات، لتكرّس صورة اليهودي المسالم الذي يعمل على خدمة الإنسانية، مع ما يواجه من المحن، لتسهم في صرف أنظار الرأي العام عمّا يرتكبه الصهيوني من الجرائم وفي فرض المعادلة التالية على الأذهان: اليهود ضحايا أبديون وخصومهم مجرمون ضد الإنسانية.

وبناء عليه، ففلسطينيو اليوم هم أنفسهم النازيون الألمان بشكل مّا، أما المستوطنون الغزاة فهم أشبه بضحايا المحرقة.